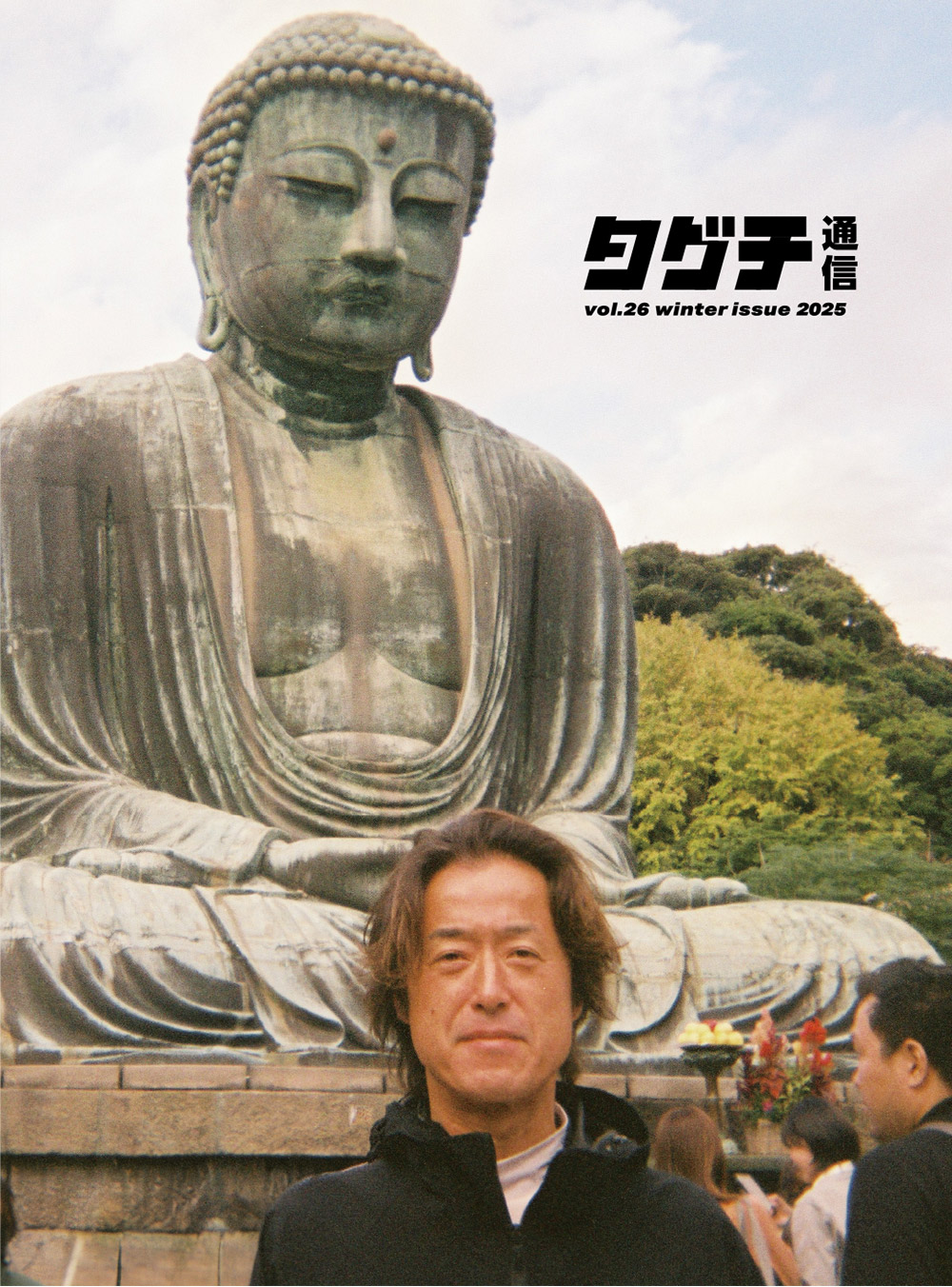

社会に、時代に翻弄されながらそれでも前を向いてやっていく、それが会社ってもんじゃないか。

中小企業なんて川に浮かぶ一枚の木の葉のよう、そう思うことがある。意思はある、目指すところもわかっている。なのに俯瞰してみると、抗うどころか、ただ流れに身を任せてゆらりゆらり漂っている……。

現在の企業にとって、大きなストリームのひとつがSDGsであることは疑いようがない。その存在は巨大で、積極的な取り組みなくして企業として立ち行かない。それは岡山の一中小企業であるタグチとて例外ではない。

タグチの自社製品をSDGsの観点から見てみたい。製品素材のほとんどを占める鉄板は化石燃料を使用する高炉で製造されている。直接的ではないが、鉄を購入することで二酸化炭素の大量排出に加担していることになる(二酸化炭素は地球温暖化をもたらす温室効果ガスの約4分の3を占める)。ところが、鉄鋼メーカーにとってもSDGsは無視できるものではなく、現在、高炉から電気を動力とする「電炉」への移行途上にある。タグチと長年取り引きのあるJFEスチール(倉敷)は世界最大規模の電炉を計画中で、政府の支援事業にも採択されている。

タグチが直接手をつけるべき本丸、それは意外なところにあった……溶接である。

金属溶接にはいくつかの方法がある。タグチが採用しているのはもっとも一般的なアーク溶接。なかでも大量の二酸化炭素を使用する二酸化炭素溶接が圧倒的に多い。溶接といえばタグチの礎だ。なにせ前身は「山陽熔接工業所」。創業社長の田口武男氏は岡山で指折りの溶接の職人でもあったわけであるから。しかし、時勢には逆らえない。SDGsという大義の前では、溶接屋の矜持などなんの意味もない……。かくしてものづくりの過程で溶接そのものを見直し、「シームレス」という新機軸にたどりついたのだった。

鉄の板と板を溶接で継いでカタチにする、これがタグチ製品の従来の基本製造工程だ。その溶接を省いて鉄の塊から削り出すというのがこの新製造法。カタチになったものは溶接したシーム(継ぎ目)がないので「シームレス」と呼んでいるわけである。

溶接の過程で排出される二酸化炭素を大幅に抑えたこのシームレスモデル構造。削り出しの専用機械を導入するのに巨額の設備投資を必要としたものの、導入のメリットはことのほか大きかった。まずなにより強度が違う。溶接で継いだものは、継ぎ目からクラックが起きやすいという宿命があったが、継ぎ目がないシームレスは強度がはるかに増した。人件費の削減にも大きく貢献している。溶接はすべて職人の手を必要とする。一方の削り出しは機械に指示をインプットするだけ。夕方の終業直前にセットしておけば、翌朝出勤した際には削り上がっているという次第。

田口裕一会長の胸の内には、少なからずコストダウンへの期待があった。

「購入していたガス(二酸化炭素)は大幅に減って、夜勤がなくなった分、人件費も削減したはず。来期の決算が楽しみだ」

直近の決算の結果が出た。田口会長、数字を見て目をむいた。シームレスを導入した製品の粗利が、増えるどころか落ちていた。

(なぜに……?)

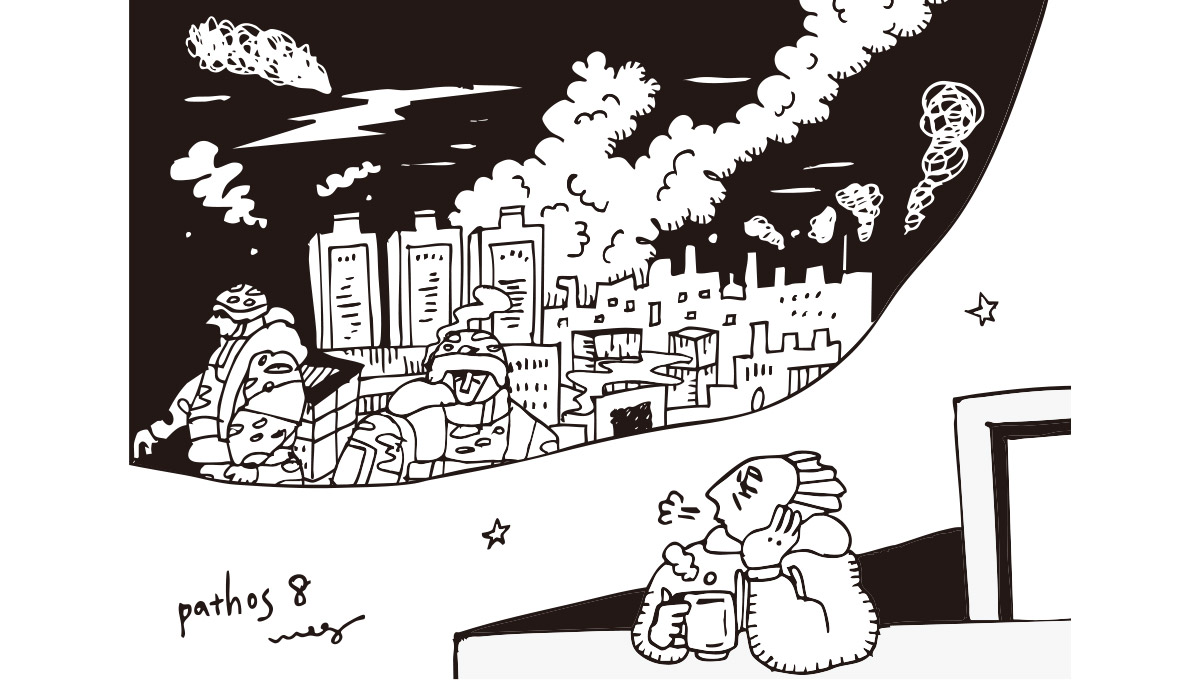

電気代の高騰が要因だった。ロシアとウクライナの戦争はいまだ終結の兆しは見えず、イスラエルを中心とした中東のいざこざも絶えない。そんな殺伐とした世界情勢がもたらしているエネルギーの高騰……。

遠く夜空を見てぼんやり思う。早く、早く戦争が終わってくれたらよいのに、と。

※内容は掲載当時の情報です。記載されている会社名、サービス名、肩書などは現在と異なる場合があります。

IN-HOUSE MAGAZINE

IN-HOUSE MAGAZINE